Pollock en domingo

Un día cualquiera Paul Jackson Pollock cogió el coche muy bebido y se mató. No fue un suicidio a la usanza, fue el empoderamiento del yo hasta el límite, a su manera. ¿Qué le definía? Su producción, por supuesto, pero había más cosas que conformaban su identidad. Le divertían las bromas más básicas. Ansiaba el sexo, y a veces le hacía polvo el cerebro. Le gustaba el alcohol, le aborrecía, le era cómodo, le asqueaba. Le apasionaba el gris, el negro y el blanco. De tanto en tanto odiaba el rojo. No sentía nada por su perro, a veces sí. Le gustaba estar limpio y con ropa olorosa a suavizante para luego mancharla. Amaba a su ex mujer, planificaba su muerte.

No, definitivamente nunca había estado posicionado por uno u otro bando. Lo que le interesaba era el dinero. Se había resistido a ser objeto de uso, pero le permitía seguir pintando y mantener su ritmo de vida precario, el cual incluía la bebida. “Jackson” le llamaban, y él ni se giraba. Se pasaba la mano por la cabeza, recién cortado el pelo, deteniéndose en la nuca, apreciando el vello corto y puntiagudo, dispuesto de nuevo a mancharse por completo, dispuesto a caminar de nuevo sobre la pintura húmeda aún no derramada. Ya no tenía que pensar, sólo ejecutar una vez más. Era fácil y agotador. Todos habían jugado de pequeños en la playa, con la arena fina muy mojada, a hacer símiles de mierda que se deslizaban por sus dedos hasta acumularse en monolitos que luego se desequilibraban y caían. Embarrados hasta las fauces, esos otros niños y él jugaban un rato a gritar porque sí. A emitir chillidos agudos y fuertes al lado de la orilla sin que sus padres les reprimieran. Se imaginaba haciendo monolitos día y noche mientras emitía esos berridos durante años a lo largo de todas las playas, incluso las que desconocía. Un lienzo de jolgorio del tamaño de la costa oeste.

La permanente sensación de domingo por la tarde, a cualquier hora, en cualquier momento, le acechaba. Esa sensación de que, haga lo que uno haga, está todo acabado, y es insuficiente en el último momento de la semana. Todo está muerto, aunque aún quedan horas, minutos quizás, sin que el fin acabe por llegar. Uno desea que llegue el nuevo día, que pase ese trámite de iglesia obligada, comida familiar, película de la semana. Uno rellena las horas que le quedan de ese día mortecino sabiendo que no merece la pena. Los deberes por hacer. La siesta soleada. Desaparecer entre las sábanas a una hora demasiado tardía o demasiado pronta. Haga lo que uno haga, está tocado de fatalidad.

Pues esa misma sensación era la que se apoderaba de él en el momento menos pensado. Un martes en la ducha, de buena mañana, un miércoles en el supermercado, un viernes noche con los amigos. Trámites de domingo en momentos confusos. Jackson se apartaba de sí mismo unas pulgadas, después metros, para poco a poco elevarse a kilómetros de sí mismo y alejarse por completo, e identificarse extrañamente a sí mismo como un animal acuático desconocido que en milésimas de segundo se encontrase a través de un vuelo imposible encerrado en un desierto. No había refugio, ni pintura, ni psicoterapia junguiana que paliase aquella sensación. La abstracción y la absorción de sí mismo no era más que otro éter que consumía y le consumía. La desaparición de sí mismo era imposible, y por tanto lo único que quedaba era una forzosa presencia. Era domingo en miércoles.

No había tenido hijos. Había querido en cierto momento, pero había comprendido que procrear era un engaño muy posible que no pasaría de la íntima mentira piadosa: el consuelo de algunos que tienen algo en lo que ocuparse y no pueden menospreciar con su dejadez innata. Esa sensación, digo, de domingo perpetuo y a todas horas, debía ser lo que le arrancase de su mal humor, de su furia, lo que le encerrase en un establo frío a pintar en invierno, perdido en sus múltiples fractales. Qué idea más absurda, que él, aun siendo una persona que huía de toda sistematización de sí mismo, hiciese algo con sentido sistematizador.

Pero más allá de todo, más allá incluso de su producción, de la agresividad con la que luchaba por respetar su intimidad, del esfuerzo de permanecer, del compromiso consigo mismo, de sentir la confirmación de que nada es; más allá, decía, seguía sintiendo esa multiplicidad de su propio deseo, y esa dualidad es la que le rompía por dentro, le dejaba sin definición propia. Era el indefinido. Y sus ojos solo miraban gotear la pintura de una estaca delgada y puntiaguda: un cuadro en el aire y en el suelo en ese justo instante, y el espacio que quedaba entre ellos era él, invisible, y a la vez siendo, como la suave violenta marea del Pacífico que borraba los monolitos de arena fina para luego desaparecer.

“Jackson”, le llamaban. Y sabía que la norma social mandaba que se girase a responder, solícito, a aquella que le pagaba, a aquella que sólo le identificaba con su producción y uno de sus dos nombres. Qué bestia, qué insensata, se decía. Se la quería follar.

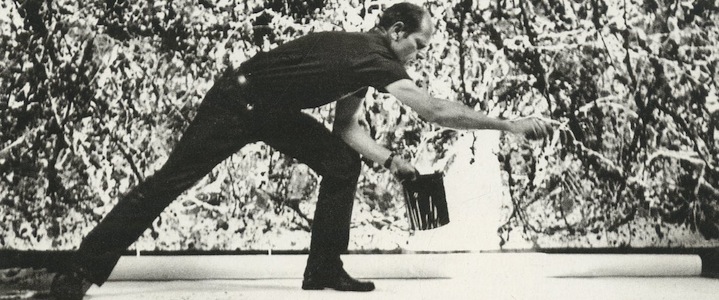

Paul Jackson Pollock trabajando en su casa de Springs, en una fotografía tomada por Arnold Newman para la revista Life en 1949.

- Top 10 de asesinos en el Arte o bocadillos de tocino y velocidad - 16 febrero, 2016

- Pollock en domingo - 14 abril, 2015

- El circo en la piel - 16 febrero, 2015

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!