Mark Rothko, vacuidad y forma

Una de las enseñanzas básicas del zen es que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Esta pareja de términos entiende que lo que está vacío puede llenarse, que el cero es símbolo de plenitud. Es de la vacuidad de donde nacen las formas y ambas mantienen su relación. El filósofo Nishitani Keiji, uno de los mayores representantes de la Escuela de Kioto, propone que esta vacuidad es la que ayuda a superar el nihilismo. El pensamiento occidental ha considerado siempre que este límite de la nada es negativo, pero aquí podemos observar una mirada que apunta hacia la superación de la nihilidad. Llegar al fondo del abismo permite volver a salir a flote. Nishitani considerará que es la religión la que permite lograrlo. El artista que ahora nos atañe estaba proponiendo estos conceptos a través de su obra, aunque tan arraigado a la tradición europea que, seguramente, no era consciente del paralelismo establecido. Mark Rothko dedicaría su obra a alejarse progresivamente de la forma para adentrarse en la abismal vacuidad. Este es su legado.

Ya en otro lugar hablé de la imposibilidad de considerar la abstracción pictórica como algo real. Que los pintores, mayormente americanos, de la primera mitad del siglo XX quisieran deshacerse del mundo sensible para llegar a un más allá a través del arte no quiere decir que lo lograran. Es por eso que debemos tomar a Rothko como un artista que mantuvo esta vía de deformación de la forma pero siempre encerrado en el lienzo. Es el propio espectador quien debe hacer el ejercicio de desapegarse del mundo y alcanzar lo abstracto a través de las obras de Rothko. Como indica Amador Vega en el prólogo del libro que le dedicaría al pintor (Sacrificio y creación en la pintura de Rothko, Siruela, 2010), «puede llevarnos al llanto, llenarnos de un dolor súbito, y al mismo tiempo hacer que nos sintamos en un estado de júbilo y expansión emocional». Se produce una conmoción en el espectador que recibe su obra, producto de la implosión o explosión interior, en función de lo que tiene delante. Es la recuperación de algo perdido por el ser humano, una religiosidad que vuelve a conectar con lo desconocido, una mística de la experiencia. Por ello el contexto del lienzo desaparece una vez que el espectador permite adentrarse en él. Tomando uno de los versos del poeta alemán Rainer Maria Rilke, «lo bello no es sino el comienzo de lo terrible». Rothko nos abre una ventana a esa belleza que es tan sólo un quicio hacia la terribilidad, es un límite entre aquello que conocemos y lo inefable que está por venir, un salto al vacío.

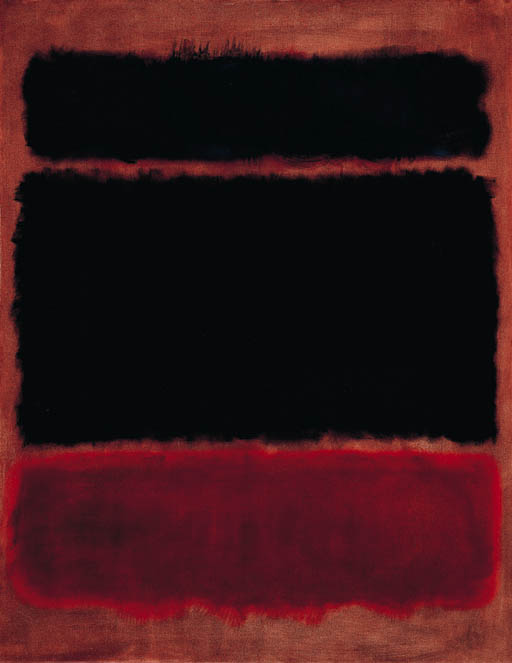

Black in deep red, 1957

Su obra se consolida en el momento en que se dedica a la repetición de dos motivos: espacio y color. Es a través de estos que Rothko desfigurará el mundo conocido e intentará adentrarse en aquello que se ha dejado de lado y parece no percibirse, la emoción. Pero no debemos confundirnos. No se trata de un intento de representación de la alegría o la tragedia sino de una inducción del espectador a mirar en lo profundo del ser. Lo que vemos a través de sus cuadros es una deformación de la cosa física dotada de una especificidad de colores. Es una abertura no concreta a la que acercarse a mirar e incluso a escuchar un sonido eterno. Si uno entra en sintonía con sus cuadros, parece que de él emerge una polifonía de voces al modo del Réquiem de Ligeti, algo que no se llega a comprender pero que va directamente al ser. Es una voz vacua que toma forma en su percepción, un eco que rebota en lo que hay más allá de la obra, de la que emerge un fino hilo de expresión. Es como esa voz del protagonista de El innombrable de Beckett, que mantiene un monólogo consigo mismo de principio a fin –y aún después de que se acaben las palabras– puesto que necesita seguir existiendo. Lo que Rothko pinta tiene mucho que ver con estos dos elementos citados: es esa búsqueda de superar la nihilidad, el vacío del mundo, a través de la persistencia de la obra, entendiendo que los elementos con los que se juega han estado ahí desde siempre y el ser los ha dejado de lado. La vacuidad que pasa a la forma.

Podemos considerar la Capilla Rothko como un espacio culminante, no sólo de la pintura del artista, sino de la historia de las religiones. Situada en la ciudad texana de Houston, se erige como un lugar abierto a todas las creencias y pensamientos, precisamente por la amplitud que permite la obra de Rothko. Es un locus non locus agustiniano, una perspectiva desde la que mirar pero no cerrada a la multiplicidad de ojos que pueden llegar a ella. Es un conjunto de catorce cuadros distribuido en una misma sala donde cualquiera puede acceder a contemplar, meditar u orar. La capilla está destinada a la totalidad de seres humanos. Se aleja de la representación y la conceptualización, de forma que es el propio ser el que determina la experiencia. La pintura está allí únicamente para generarla. Uno debe dejarse envolver por todo y dirigirse después hacia aquello que le llama. A pesar de ello, la mayoría de tonos negros y violetas conducen a un sentimiento de soledad y finitud, la impresión de que no hay más que aquello, que es lo que uno lleva dentro. Que todo empieza y acaba en uno mismo se comprende al rodearse de las pinturas de la Capilla Rothko. Si la luz desapareciera poco a poco al tiempo que el visitante se mantiene dentro se llegaría a conseguir la sensación de que las pinturas se expanden y son las que acaban absorbiendo al espectador, que podría hacer, finalmente, el ejercicio de atravesar la nihilidad para lograr una conjunción del ser.

La obra de Rohko es, por tanto, algo que se mantiene vivo desde antes de llegar a ser pintado. En octubre de 2012, un desaprensivo se atrevería a entrar en la Tate Modern de Londres y firmar sobre la esquina inferior derecha del cuadro Black on Maroon (1958). El documental que se proyecta en una sala contigua acerca de la restauración de la pintura –al margen de ser una excepcional muestra de talento– nos lleva a recapacitar en la materialidad de la obra. Al final, el lienzo sigue siendo físico y, como decía más arriba, es imposible llegar a la abstracción en la pintura. Debe ser la mirada del espectador la que se sirva de la obra para ir más allá. Rothko pinta para encontrarse y para abrir una senda a los que contemplen su arte. Es un quicio entre dos mundos que debe atravesarse, un camino de ida del que se vuelve mutado. Rothko permite al ser reencontrarse y volverse a ligar con aquello que se ha perdido.

Black on Maroon, 1958

- Engullirlo todo: el fenómeno de la “fast culture” - 25 octubre, 2016

- “El desencanto” después de tantos años - 26 julio, 2016

- Transbarcelonas o el barrio olvidado - 27 junio, 2016

Hay que estar muy lleno de “nihilidad”, la verdad… ¡Cuánta mística! Y tan sólo por un puñao de millones de dólares, qué más se puede pedir.

Este tipo es Dios, joder.