Una historia de Historia (II)

Tenía previsto arañar un poco más en la reciente irrupción de los impresionistas por aquellos tumultuosos años en que el arte clásico, el mismo que durante largo tiempo había sido el plato fuerte de las academias, y el modo de entender la práctica artística se venían a pique, e incluso tenía ya en mente dar la zancada hacia el trabajo de los neoimpresionistas, rompedores de lo rompedor y pioneros en la disertación. Queda clara la permanencia de unos años en que la disconformidad reina en solitario, donde lo que hoy vale mañana se cuestiona, en que los ismos aparecerían con copiosa rutina para desbancar toda moda anterior. Pero, después de aquel sueño que tuve con Cézanne, hombre al que hay que dar de comer a parte, me pierdo una y otra vez entre sus imágenes, siendo consciente de un trabajo que resume de un modo magnífico un importante episodio en la guerra estilística de aquellos caóticos años.

De la maestría de Cézanne al escapismo de Gauguin

Paul Cézanne oscila en esa cuerda que parte del impresionismo y va camino del neoimpresionismo. No es de extrañar, pues vive en los años de Renoir y Monet, conoce a Pissarro e incluso expone, junto a muchos otros, en el ya conocido Salón de los rechazados, y al mismo tiempo que bebe de lo precedente se nutre de la más cercana contemporainedad, dando lugar a una especie de hijo bastardo, ya que su obra parecía no encontrar un lugar ni querer pertenecer a ninguno de los encasillamientos de mediados de aquel siglo. Hizo lo que le vino en gana, exento de la pomposidad que rebosaba hasta la arcada de los principales salones de la capital francesa, lo cual le hundió en el anonimato hasta una edad considerablemente adulta, momento en que apareció la suerte, como sucede en contadas ocasiones, esta vez con forma de Ambroise Vollard, marchante de arte, que lo convirtió de la noche a la mañana en el referente directo de esa nueva sociedad de artistas que crecía cada vez con mayor rapidez.

|

De la obra de Cézanne se pueden decir muchas cosas, hecho evidente por la innumerable cantidad de publicaciones destinadas al considerado padre de la pintura moderna. Quien quiera perderse entre los colores, la pincelada, los trazos y las historias técnicas que los entendidos tienen preparadas para nosotros, lo tiene fácil. Cézanne, en plena exploración artística, hizo casi cualquier cosa, aunque lo recordemos por su atracción por el bodegón, el retrato y su cada vez más clara inclinación hacia un dibujo y composición geométricos. Si algo me gusta destacar es que sus obras parecen no haber sido acabadas, bien porque se lo pedía la pintura, porque se aburría de dedicarles tiempo, o porque lo que se iluminaba en su mente no florecía sobre el lienzo. Y así permanecen, con ese toque de esbozo y con pedazos a medio resolver, muchos todavía con la visión de la tela que sirve a modo de soporte, con una pincelada que duda, como si fuese aún la primera, en espera de que el maestro se digne a aparecer con la paleta para poner el punto final.

Por los mismos años hace su aparición Georges Seurat, a quien la mera reminiscencia impresionista le provoca alergia, que toma el impresionismo como punto de partida y lo somete a revisión bajo la estricta mirada del clasicismo, rechazando tanto a los impresionistas como a su venerada espontaneidad. Seurat analiza cada parte, piensa en cada tono y en cada matiz de color. En consecuencia, a su producción se la clasificó de neoimpresionista, porque arrojaba una visión diferente y porque, según parece, había que darle nombre a todo.

El Cristo amarillo (Paul Gauguin, 1889). |

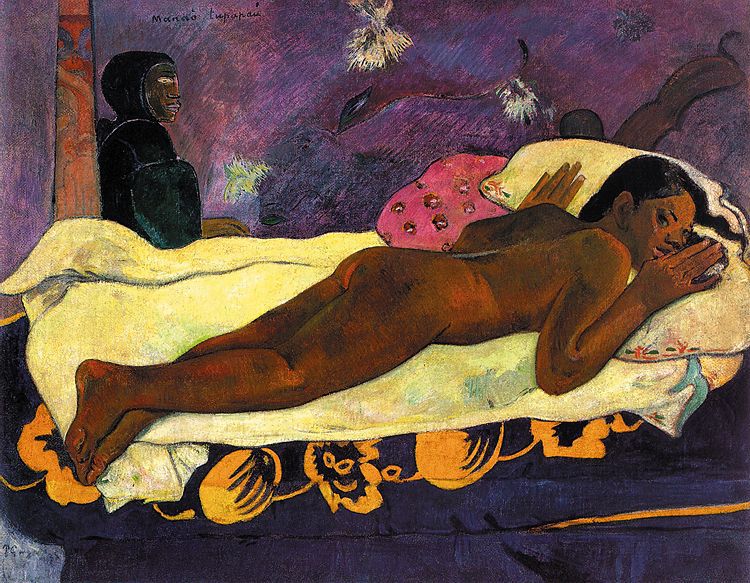

Manao tupapau (Paul Gauguin, 1892). |

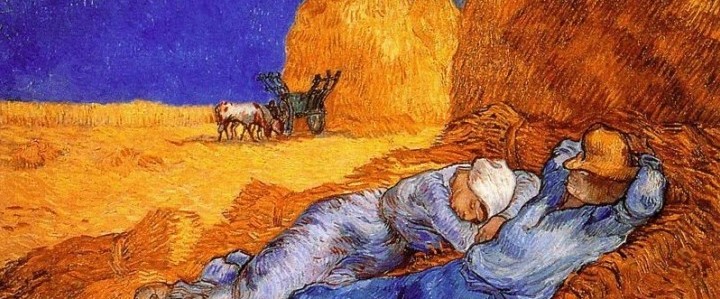

Luego aparece Gauguin, que se ríe de Seurat y de sus puntitos, pero que admira a Cézanne, aunque éste último le acusa de plagiar su obra. Son los comienzos del marujeo. El Sálvame del XIX. Una disputa de formas y un tira y afloja para ver quién la tiene más grande. La de Paul Gauguin es una vida tortuosa: le vació los bolsillos el hundimiento de la bolsa, se separó de su mujer y se piró al encuentro de los bretones franceses. Su arte más maduro y reconocido es de aquellos años en que, lejos de la considerada civilización, su pintura se encarriló hacia la sencillez en las formas y el cromatismo poco variado resuelto en forma de áreas planas. Gauguin envió a la perspectiva, al claroscuro y a toda norma que se precie a tomar un rato el aire. Se dio un paseo por lo que le ofrecía el Caribe y, picado por la atracción de las etnias, los demonios, los fantasmas y los rituales, se instalaría en Tahití para vivir en una cabaña lo que le restara de existencia, pintando como cura espiritual y escupiendo sobre el concepto de vida occidental, dando uso variado a su falo, ya fuera como diversión para las tahitianas o como pincel para sus obras. Y eso no lo digo yo. Ojo. Lo dijo Van Gogh, otro fulano que me quita el sueño y del cual no puedo hablar sin mojar el asiento.

Ya me imagino a los dos, Paul y Vincent, sentados en el bar con la cerveza en la mano y la corbata en la frente, contando las perversiones de su vida diaria; uno, borracho perdido, untándose el pene con bermellón, y el otro, más todavía, cogiendo el cuchillo para rebanarse la oreja.

- Bienvenidos al fascismo - 1 octubre, 2017

- El arte tras la adicción del beso - 11 septiembre, 2015

- Panfletistas y otros menesteres - 21 mayo, 2015

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!